ペットボトル症候群とは

「ペットボトル症候群」は、特に清涼飲料水(ジュースや炭酸飲料など)を大量に飲みすぎることによって引き起こされる高血糖による代謝異常の一種です。

特に糖尿病(またはその予備軍)であることに気づいていない若年層に多く見られます。(10代から30代に多く見られます)

部活などでスポーツドリンクを常飲していたり肥満でコーラなどを常飲していると起きやすいです。

高血糖による急性代謝失調状態で、ジュースや清涼飲料水に含まれる大量の砂糖(ブドウ糖、果糖)を継続的に摂取することで、血糖値が極端に上昇します。これにより以下のような症状が現れます。

1.主な症状

・体重減少

・強い喉の渇き(多飲)

・頻尿(多尿)

・倦怠感

・吐き気・嘔吐

・呼吸困難(ケトアシドーシスにより頻呼吸となりやすい)

・意識障害(重度の場合)

・集中力の低下

・イライラしやすい

・眠気

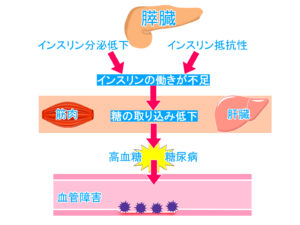

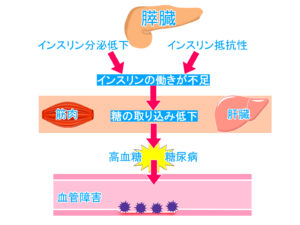

2.原因とメカニズム

・糖分の過剰摂取:WHO(世界保健機関)では成人の1日の糖分の摂取量の目安は25g程度(砂糖)と言われています。角砂糖8個分程度です。清涼飲料水に

はこれを大きく上回る量が入っています。

・インスリン不足:急速な糖の取り込みにより、若年の糖尿病や、ストレス、生活習慣の乱れが重なるとインスリン分泌が追いつかず、糖をうまく処理でき

ない。

・高浸透圧性高血糖状態(HHS):血糖が非常に高くなり、脱水や意識障害を引き起こします。ケトアシドーシスに似た症状もあります。(水で薄めようと

多飲し排泄しようと多尿となります)

3.治療

・点滴による水分・電解質補給

・インスリン投与

・血糖値・電解質バランスのモニタリング

4.予防方法

・清涼飲料水・スポーツドリンク・エナジードリンクを過剰に飲まない

・喉が渇いたときは「水」や「お茶」で対応

・定期的な健康診断で血糖値をチェック

・疲れやすい、喉が異常に渇くなどの症状がある場合は早めに医療機関を受診

・定期的な運動で糖を代謝し、インスリンの感受性を高める。筋肉を増やし糖の取り込みできる量を確保する。

・睡眠の質を向上する(成長ホルモンの分泌により膵機能を高める)

・ストレス管理(糖質コルチコイドを抑制して高血糖を予防する)

最期に

ペットボトル症候群というのは1992年に聖マリアンナ病院の研究チームが命名したことで世間に広まりました。別名は清涼飲料水ケトーシスともいいます。

熱中症による対策に自宅にポカリやアクエリアスがあるかと思いますが、電解質やミネラルを補給するために飲むのは大切ですが、常飲するとこのように一時的な糖尿病のような症状が起きます。

高齢者になると、低血圧、脳梗塞、心筋梗塞、脱水など様々な要因で意識消失を起こしますが、このペットボトル症候群もその一因ですので、これを機に水分摂取を見直せるといいですね。